“IREKO” 伝統と革新を強みに事業展開を行う企業を取材

和・洋、あらゆるシーンで活躍できるデザインと色で、若い世代を中心に人気となっている“IREKO(イレコ)“。

その使い勝手の良さから、リピーター続出の波佐見焼として現在注目されています。

自社オリジナルの一つだった器が、自社ブランドにまで成長した姿の裏には、「自社を代表する商品を持ちたい」という、

若手たちの熱く強い想いがありました。

伝統ある商材を豊富に取りそろえ、品質の確かさと規模の大きさで、全国に波佐見焼を流通させてきた実力ある産地商社の一つ、

株式会社浜陶。

その中で、いま新たな物語が生まれ始めています。

自身が中心となって取り組む、営業・開発担当の濱田圭佑氏にお話しを伺いました。

一族で受け継がれる老舗産地商社

創業は1920年(大正9年)。

波佐見町皿山地区で、浜田政男商店の名で陶磁器販売業として設立します。

白無地の茶碗や湯呑みなどを仕入れ、上絵加工を施したものを販売する事業としてスタート、その後、全国のデパート、小売店に波佐見焼や有田焼を中心に卸の販売を行うようになります。

そして窯業エリアが街の中心部に集まりはじめた時期に、現在の社屋へ移転。

1980年頃から大手陶磁器販売会社の依頼で、高品質なOEMをメインとした生産を行います。

その事業は当時の大きな売上の割合を占めており、専用の倉庫を建てるほどの勢いだったといいます。

百貨店などの大手取引が多く、大量に供給する必要があったことから専門の窯元を抱え、現在も自社オリジナル商品開発も

手がけながら、産地商社として消費地問屋への卸販売を中心とした事業を行っています。

身近な若い世代に浜陶を ~伝統と若返りの両立~

一族が事業に携わっていることもあり、幼少期から常にやきものは身近な存在だったという濱田氏。

水産関係の大学を卒業後、東京で食品商社に勤めていましたが、頭の片隅には家業を手伝いたいと想いが常にあったことから、4年前に帰郷を決め、入社。

濱田氏がメインの仕事として行っている海外部門では、中国や台湾のお客様が大半を占め、伝統的なものが好まれています。

そのため、充実した商品展開を持つ浜陶には、それらのリクエストに提案できる商品が多数あり、海外向けの販売は順調です。

これは現在に至るまで、自社が伝統商品をしっかりと取り扱ってきたおかげで生まれている強みだといいます。

一方で、20代の自分たちが欲しいと思えるものがない。

若い人向けの商材が少ないという印象を、入社当時から持っていたといいます。

「贈り物といえば浜陶」と、身近な友人たちにも思ってもらえるような商品を提案できないだろうか。

同時期に入社した同年代の従兄とそう話すようになり、商品開発への想いを強めるようになります。

浜陶を代表するブランドの確立 ~IREKO(イレコ~)

オリジナル商品はたくさんある、しかし、代表作といえるものがない。

「浜陶といえばこれ」「これといえば浜陶」というような商品を模索し始めます。

そんな折、既に展開していた大小の器を順番に重ね合せて収納する入れ子の器が目に留まります。

シンプルでスタイリッシュ、そして収納がしやすい。

展開次第で、自分たち世代の年齢層にも合うアプローチができるはずだ。

そう直感し、代表作“IREKO”として売り出すことを考え出します。その第一歩が、新色を出すということでした。

シックな配色がなかった入れ子の製品を他色展開することを決め、まずは自身でシャビ―の開発に乗り出します。

新色開発は、黒のみの予定だったというIREKO。

しかし、様々な色の試作品が想像以上に良く出来たことで、黒、ブラウン、グレーの3色展開に急遽切り替え、トータルで30アイテムほどの商品展開をしたいと社内会議で提案します。

予想外の提案に、社内で不安の声も上がりましたが、濱田氏の想いは止まらず、開発から販売までの戦略計画を進めます。

そして2023年の9月に完成した新色とアイテム。

ブランディングに従兄を含む若手社員たちが加わる中、気が付くとベテラン社員たちも参加するようになっていき、会社のメンバーが「IREKOを浜陶ブランドとして販売していく」という想いのもと一丸となっていく姿を氏は体感します。

発売当初は卸先やイベントのみでの出店だったものの、好調な売上スタートを切ったIREKO。

その年の波佐見やきもの祭りで、「浜陶」の名を出さず、“IREKO”ブランドとして出店。

オンラインやSNSなどで少しずつ認知度を上げていきます。

営業活動が功を奏し、翌年のやきもの祭りでは、行列ができるほどの人気ぶりとなり、IREKOとして取り上げられるようになるのです。

話題性だけでなく売上結果が出せたこと、それを社内が一緒に体感できたことで、浜陶のブランドとしてやっていける、確かな手ごたえを感じたといいます。

IREKOの進化は、そこでは終わりませんでした。

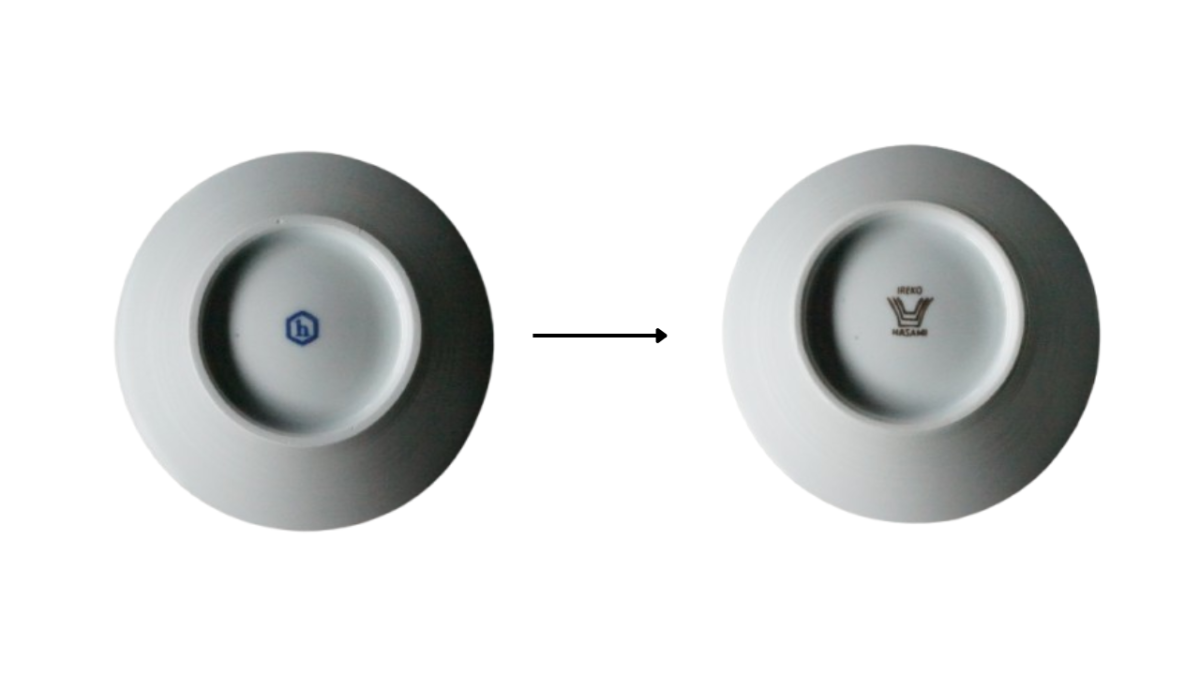

新色を陶器市で手に取ったお客様から、表面のざらつきが気になるという声が寄せられます。

濱田氏はその言葉を聞き逃すことなく、長期的に育てていくためにすぐに改善に着手、完全版を完成させるのです。

先人が切り開いた道のその先を切り開く

実は、IREKOにはもう一つのストーリーがあります。

それがプレートの形状です。この型は、同期入社した従兄の父がおこした型だといいます。

0から1を作るのではなく、先人たちが既に切り開いてくれた型を使ってのブランド展開。

一つのシリーズを通して、前の世代と次の世代がつながり、未来に向かって続く。

浜陶に携わってきた人々とその足跡が、次の時代へのバトンとしてしっかりと受け継がれています。

取引先に商品を持って行って喜んでもらえる姿や、IREKOを通して出会えた新規顧客からの注文。

そして入社時に抱いた「身近な人たちが贈り物といえば浜陶を思い出してほしい」という想いは現実のものとなり、友人の結婚式で引き出物として使用されるようになりました。

自分が仕掛けた浜陶ブランドが広がっていく光景は、氏にとってこの上ない喜びであり、

進んできた道に間違いはなかったと思わせてくれる、やりがいのあるものだといいます。

IREKOの成功から次の挑戦へ

新しい挑戦の道を楽しみながら進んでいる濱田氏。若い世代のカジュアルラインに力を入れているものの、

今後見据えている構想の一つが、改めて「浜陶らしさ」を打ち出していきたいと考えています。

「浜陶は良い商品を扱っている」という厚い信頼は揺るぎなく、数世代の中で築き上げられてきたものです。

「浜陶さんが選ぶのだから間違いない」という商品を、浜陶セレクションとして紹介し、品質保証を何らかの形で提示する。

こうすることによって、浜陶自身の地位も確立させていきたいといいます。

自身にとってのやきものとは

器は、人が生活必需品、娯楽、飲食などを一通り使い終えた後に、豊かな気持ちになりたいという想いで求められるもので、お金を使う順位的には最後の方ではないかと、業界に携わるようになり感じています。

何でもいいのであれば、わざわざ自分たちのところで買いにこない。

浜陶のお客様は、「器を使う」ことへのそれぞれのこだわりがある方が多いと考えています。

ということは、もっと層を絞っていければ、まだまだ伸びしろがある世界だということです。

自分たちの製品を喜んで使ってくれるお客様の想いに応えられるように、これからも他社との違いを打ち出し、品質の良い、とがった商品を作っていきたい。

業界に入って3年という比較的短い時間の中で、自社や産業の先をはっきりと見据えている視線から、これまでの歳月がいかに濃密であったのかを垣間見ることができます。

氏と志を共にする社内メンバーが、楽しみながら進めている浜陶次世代の挑戦。

次の新たなる物語はどのようなものになるのかが楽しみな取材となりました。

企業情報

株式会社 浜陶

〒859-3715 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷543

TEL:0956-85-3450

URL: hasami-hamato.co.jp