生活にとけこんだやきもの

東濃地方でつくられる美濃焼

岐阜県東濃地方にある、多治見市、土岐市、瑞浪市、笠原町の3市1町は、古くから美濃焼を地場産業として栄えてきました。とくに多治見市は、美濃焼の集散地として発展し、東濃地方の陶磁器産業の中心地です。古来、美濃は土岐源氏発祥の土地として、とくに鎌倉から室町時代にかけては中央との関係も深く、文化が栄えました。四方を低い山で囲まれた中を流れる土岐川。美しい自然にあふれた市の郊外では、粘土を採掘する風景や古窯跡に出会うこともできます。

岐阜県東濃地方にある、多治見市、土岐市、瑞浪市、笠原町の3市1町は、古くから美濃焼を地場産業として栄えてきました。とくに多治見市は、美濃焼の集散地として発展し、東濃地方の陶磁器産業の中心地です。古来、美濃は土岐源氏発祥の土地として、とくに鎌倉から室町時代にかけては中央との関係も深く、文化が栄えました。四方を低い山で囲まれた中を流れる土岐川。美しい自然にあふれた市の郊外では、粘土を採掘する風景や古窯跡に出会うこともできます。

美濃でつくられた志野、織部

美濃には良質の粘土が多く、平安時代よりやきものが盛んでした。醍醐天皇の「延喜式」にも陶器調貢の国と定められ、陶器を納めていたことが記されています。その後も桃山時代の陶工集団、京から来た陶工や茶匠などとの交流が美濃焼を発展させました、やがて、志野、織部などに代表される美濃焼は、利休(1591没)と茶の湯の完成によって絢爛たる時代を迎えたのです。時代は移り、江戸期になると以前のような剛健の気風は弱まり、民衆用の雑器をつくるようになりました。しかし、幕末ごろに陶器の製法が九州有田より伝えられるや、その磁器原料に恵まれた風土を生かし、今までの陶器より磁器の生産に移り変わります。明治時代に入って、国内需要の増大と輸出貿易によって美濃陶磁器は生産を拡大し、陶磁器産業の近代化とともに飛躍発展します。

美濃には良質の粘土が多く、平安時代よりやきものが盛んでした。醍醐天皇の「延喜式」にも陶器調貢の国と定められ、陶器を納めていたことが記されています。その後も桃山時代の陶工集団、京から来た陶工や茶匠などとの交流が美濃焼を発展させました、やがて、志野、織部などに代表される美濃焼は、利休(1591没)と茶の湯の完成によって絢爛たる時代を迎えたのです。時代は移り、江戸期になると以前のような剛健の気風は弱まり、民衆用の雑器をつくるようになりました。しかし、幕末ごろに陶器の製法が九州有田より伝えられるや、その磁器原料に恵まれた風土を生かし、今までの陶器より磁器の生産に移り変わります。明治時代に入って、国内需要の増大と輸出貿易によって美濃陶磁器は生産を拡大し、陶磁器産業の近代化とともに飛躍発展します。

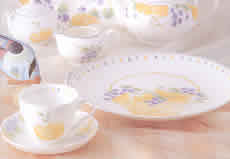

全国総生産の約50%のシェア

現在、美濃焼という名で生産されているやきものは、極めてバラエティに富んでいます。中でも磁器製品である和・洋食器が生産の大きなウエイトを占めています。洋食器は全国総生産の約50%、和食器は約58%、タイルは約41%と、美濃焼は暮らしの中に馴染んだやきものといえるでしょう。

現在、美濃焼という名で生産されているやきものは、極めてバラエティに富んでいます。中でも磁器製品である和・洋食器が生産の大きなウエイトを占めています。洋食器は全国総生産の約50%、和食器は約58%、タイルは約41%と、美濃焼は暮らしの中に馴染んだやきものといえるでしょう。

![]()

美濃焼の発祥は

瀬戸の猿投山麓に発祥した陶業は、一説によれば、長男だけその窯を継いで、次男以下は他の土地へ移るおきてがあったといいます。美陶への野心に燃える陶工たちが陶土を求めて美濃方面に移動し、東濃の豪商土岐氏の手厚い保護に支えられ、桃山時代の末、文禄、慶長のころ、志野、織部、黄瀬戸、瀬戸黒など桃山時代独特のやきものが美濃に開花しました。このように古来より瀬戸と美濃の関係は深く現在でも密接です。

瀬戸の猿投山麓に発祥した陶業は、一説によれば、長男だけその窯を継いで、次男以下は他の土地へ移るおきてがあったといいます。美陶への野心に燃える陶工たちが陶土を求めて美濃方面に移動し、東濃の豪商土岐氏の手厚い保護に支えられ、桃山時代の末、文禄、慶長のころ、志野、織部、黄瀬戸、瀬戸黒など桃山時代独特のやきものが美濃に開花しました。このように古来より瀬戸と美濃の関係は深く現在でも密接です。

古田織部と織部焼

織部は志野とともに桃山時代を代表するやきものです。千利休の高弟であり、桃山の武将としても知られた熱田神宮宮司古田織部の好みでつくられたので、この名が起こったといわれます。利休が詫びに徹して無技巧の美を貴んだのに対し、織部は自由奔放、斬新奇抜な技法を用いました。

織部は志野とともに桃山時代を代表するやきものです。千利休の高弟であり、桃山の武将としても知られた熱田神宮宮司古田織部の好みでつくられたので、この名が起こったといわれます。利休が詫びに徹して無技巧の美を貴んだのに対し、織部は自由奔放、斬新奇抜な技法を用いました。

見て、聞いてチャレンジの美濃焼めぐり

美濃焼は、いくつもの地域で作られているので、観光のポイントをしぼるのもむずかしい。そんな広いやきものの里の中で、最も観光客向けの施設が充実しているのが土岐市と多治見市です。

土岐市は、豊かな自然に恵まれた南北に広がる町。自然の中をのんびりやきもの巡りを楽しみたいところです。また、駅周辺にはきちんと整備された美濃焼の施設が充実しているので、初めての人でも安心。とくに見逃せないのが、美濃焼の古陶を展示した土岐市美濃陶磁歴史館と市内の主要古窯から出土した陶片を展示している陶磁歴史館。どちらも美濃焼のすべてがわかる充実の施設です。

そして、美濃焼の中心地・多治見。市内には窯元が軒を並べる市之倉地区をはじめ、美濃焼の流れがわかる岐阜県陶磁資料館や安土桃山陶磁の里、多治見美濃焼卸センターなど、やきものファン必見の見どころがたくさんあります。とくに、美濃地方一の窯元数を誇る市之倉地区はおすすめ。室町時代からの伝統をもつこの地域には、今もたくさんの作家だちが創作に励んでいます。

その他、美濃焼の産地には、たくさんのやきものの美術館、資料館、歴史館が点在し、そのほとんどが有名作品の展示はもちろん、製品販売や作陶体験コーナーなども揃っており、たっぷり美濃焼にひたれます。

虎渓山永保寺

神言会多治見修道院

● 土岐美濃焼まつり:5月3~5日

● 美濃焼卸団地まつり:9月上旬

すべて美濃焼の廉売市で、市価の3~5割引の値段で売り出されます。

産地の団体

- 多治見陶磁器卸商業協同組合

- http://www11.ocn.ne.jp/~tatosho/

- 土岐市陶磁器卸商業協同組合

- http://www.chuokai-gifu.or.jp/tosho/

- 協同組合 土岐美濃焼センター

- http://www.oribe-hills.com/

- 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会

- http://www.gikoren.or.jp/

- 下石陶磁器工業協同組合

- http://www.kamamoto.jp/